Ошибка Lua в Модуль:CategoryForProfession на строке 52: attempt to index field "wikibase" (a nil value).

| Валентин Филиппович Родченко | |

| Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). | |

|

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

|

| Имя при рождении: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

|---|---|

| Род деятельности: | |

| Дата рождения: | |

| Гражданство: |

СССР 22x20px СССР → Россия 22x20px Россия |

| Подданство: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Страна: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Дата смерти: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Место смерти: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Отец: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Мать: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Супруг: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Супруга: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Дети: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Награды и премии: | |

| Автограф: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Сайт: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Разное: |

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |

| Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). | |

| [[Ошибка Lua в Модуль:Wikidata/Interproject на строке 17: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |Произведения]] в Викитеке | |

Биография

Родился 12 мая 1939 года в городе Ворошиловград (ныне Луганск) в семье служащего.

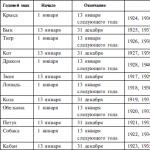

Окончил Ждановскую мореходную школу в городе Жданов (ныне Мариуполь), работал на танкере «Казбек» Черноморского пароходства .

С 1973 года - старший помощник капитана, дублёр капитана, капитан ледокольно-транспортного научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Полярный подвиг

В середине февраля 1985 года научно-исследовательское судно «Михаил Сомов» прибыло в район станции «Русская» , расположенной в тихоокеанском секторе Антарктики . Ему предстояло сменить состав зимовщиков, доставить топливо и продукты. Внезапно начался шторм. Скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Судно блокировали тяжёлые льдины, и оно вынуждено было дрейфовать со скоростью 6-8 километров в сутки. Толщина льда в этом районе достигала 3-4 метров. Расстояние от судна до ледовой кромки - около 800 километров. «Михаил Сомов» оказался прочно пленённым в море Росса .

По команде из Москвы часть экипажа и исследователей сняли вертолёты и переправили на другие суда. На «Михаиле Сомове» оставались 53 человека во главе с капитаном В. Ф. Родченко.

Чтобы выручить из дрейфующей ловушки судно, по просьбе Госкомгидромета СССР Министерство морского флота выделило ледокол «Владивосток» Дальневосточного морского пароходства, а Министерство гражданской авиации - вертолёты палубного базирования под командованием Б. В. Лялина. Их прибытие к морю Росса требовало значительного времени.

Ударными темпами стали загружать ледокол «Владивосток» дополнительным горючим, продовольствием, комплектами теплой одежды (на случай длительной зимовки, а то и высадки людей на лёд), тройным запасом буксировочных тросов, запасными частями для буксировочных лебедок. Ни на «Михаиле Сомове», ни на «Владивостоке», ни в министерствах не могли предположить, как будет складываться ситуация. Море Росса было мало исследовано и таило массу загадок.

А в это время судно «Михаил Сомов» было лишено подвижности. Руль и винт заклинены льдом. Видимость ограничена сумерками южнополярной ночи. Температура воздуха - минус 20-25 градусов. Корабль дрейфовал в центре устойчивых многолетних льдов.

Капитан В. Ф. Родченко мобилизовал всё для жизнеобеспечения «пленника». Вёл наблюдение за массивными подвижками льдов, за торосами, находящимися в опасной близости. Три раза в сутки выходил на связь со станцией «Молодёжная», которую в буквальном смысле, «раздирали» редакции газет, радио, телевидения множества стран мира, требуя информации: «Как там „Михаил Сомов“?». Из-за магнитных бурь сам экипаж утратил слышимость Москвы, Ленинграда.

К концу июня «Михаил Сомов» пережил сотый день дрейфа. Вблизи корабля поднялись торосы, высота которых достигла верхней палубы. Пришлось сократить расход электроэнергии, пара, пресной воды. Отказались от обогрева ряда служебных помещений, балластных танков. Санитарный день (стирку, душ, баню и так далее) теперь устраивали только два раза в месяц. Принятые меры позволили экономить ежедневно до 2,5 тонн горючего. Капитан В. Ф. Родченко жёстко поставил задачу: продержаться до подхода «Владивостока».

Выйдя 10 июня 1985 года из владивостокского порта, ледокол «Владивосток» на максимальном ходу устремился в южные широты. В Новой Зеландии на его борт поднялся назначенный Советом Министров СССР начальник специальной экспедиции по оказанию помощи «Михаилу Сомову» А. Н. Чилингаров. На известного полярника возлагалась ответственность за координацию действий всех технических средств и личного состава в спасении «Михаила Сомова» из ледового плена.

На 36-й день, не без риска и огромных трудностей, «Владивосток» (не созданный для сильных штормовых условий открытого океана) преодолел 40-е и 50-е широты. При этом часто оба его борта полностью уходили под воду, однако размещённый в укрытиях палубный груз удалось сохранить. Ледокол установил радиотелефонную связь с «Михаилом Сомовым» и «Павлом Корчагиным» (последний подстраховывал «пленника» у кромки льда). При входе в зону айсбергов усилили вахту на ходовом мостике. 18 июля 1985 года «Владивосток» встретился с «Павлом Корчагиным», взяли у него вертолёт и направился дальше через молодые льды освобождать дрейфующий «Михаил Сомов», до которого оставалось 600 миль.

Узнав о скором прибытии «Владивостока», экипаж дрейфующего судна, несмотря на шторм и полярную ночь, стал готовиться к встрече: перебрал главные двигатели, проверил гребную установку, освободил ото льда винт и руль. Дабы не дать последним вмёрзнуть вновь, пользуясь сэкономленными запасами топлива, несмотря на невозможность двигаться, поддерживали в работе главные двигатели.

26 июля 1985 года прибывший «Владивосток» перемещался галсами вокруг «Михаила Сомова», обкалывая льды в условиях ненастной погоды (сильный юго-западные ветер и температура воздуха -34 градуса).

В. Ф. Родченко понимал, что ухудшающаяся погода на раздумья, а тем более на «жаркую» встречу экипажей двух судов времени не отпускала. Поэтому, как только «Михаил Сомов» был оторван ото льдов, «Владивосток» сразу же двинулся по пробитому им же каналу в обратный путь. «Михаил Сомов» последовал за своим освободителем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1986 года за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, капитану научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» Арктического и антарктического научно-исследовательского института Валентину Филипповичу Родченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10783).

После награждения

После награждения В. Ф. Родченко продолжил работать на судах Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Был слушателем заочного факультета Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала С. О. Макарова по специальности «Судовождение на морских путях», окончил его в 1986 году . Работал капитаном-наставником плавсредств Канонерского судоремонтного завода, позднее главным государственным инспектором и капитан-наставником отдела флота концерна «Морское подводное оружие».

С 1995 года - на пенсии.

Помимо звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за полярный подвиг, награждён медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту».

Напишите отзыв о статье "Родченко, Валентин Филиппович"

Литература

- / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов . - Воениздат, 1988. - Т. 2 /Любов - Ящук/. - С. 363. - 862 с. - 100 000 экз. - ISBN 5-203-00536-2.

Ссылки

Отрывок, характеризующий Родченко, Валентин Филиппович

Светодар лишь грустно мотнул головой. Да и куда ему было идти, куда податься?.. Это была его земля, его корни. Здесь жили и умерли все, кого он любил, кто был ему дорог. И именно сюда он шёл ДОМОЙ. В Монтсегуре ему были несказанно рады. Правда, там не осталось ни одного из тех, кто бы его помнил. Но были их дети и внуки. Были его КАТАРЫ, которых он всем своим сердцем любил и всей душой уважал.Вера Магдалины цвела в Окситании, как никогда прежде, давно перевалив за её пределы! Это был Золотой Век катаров. Когда их учение мощной, непобедимой волной неслось по странам, сметая любые препятствия на своём чистом и правом пути. Всё больше и больше новых желающих присоединялось к ним. И несмотря на все «чёрные» попытки «святой» католической церкви их уничтожить, учение Магдалины и Радомира захватывало все истинно светлые и мужественные сердца, и все острые, открытые новому умы. В самых дальних уголках земли менестрели распевали дивные песни окситанских трубадуров, открывавшие глаза и умы просвещённым, ну а «обычных» людей забавлявшие своим романтическим мастерством.

Окситания цвела, как прекрасный яркий цветок, впитывающий жизненную мощь светлой Марии. Казалось, никакая сила не могла противостоять этому мощному потоку Знания и светлой, вселенской Любви. Люди всё ещё поклонялись здесь своей Магдалине, обожая её. Будто она до сих пор жила в каждом из них... Жила в каждом камушке, в каждом цветке, каждой крупинке этой удивительной, чистой земли...

Однажды, гуляя по знакомым пещерам, Светодар набрёл на новую, потрясшую его до самой глубины души... Там, в спокойном тихом уголке стояла его чудесная мать – любимая Мария Магдалина!.. Казалось, природа не смогла забыть эту дивную, сильную женщину и вопреки всему, создала её образ своей всемогучей, щедрой рукой.

Пещера Марии. В самом углу пещеры стоит, природой созданная, высокая статуя прекрасной женщины,

окутанной очень длинными волосами. Местные катары говорили, что статуя появилась там сразу же после

гибели Магдалины и после каждого падения новой капли воды становилась всё больше и больше на неё похожа...

Эта пещера и сейчас называется «пещерой Марии». И все желающие могут увидеть стоящую там Магдалину.

Повернувшись, чуть поодаль Светодар увидел другое чудо – в другом углу пещеры стояла статуя его сестры! Она явно напоминала кудрявую девочку, стоявшую над чем-то лежащим... (Веста, стоявшая над телом своей матери?..) У Светодара зашевелились волосы!.. Ему показалось, что он начал сходить с ума. Быстро повернувшись, он выскочил из пещеры.

Изваяние Весты – сестры Светодара. Окситания не пожелала их забывать...

И создала свой памятник – капля по капле ваяя дорогие её сердцу лица.

Они стоят там веками, а вода продолжает свою волшебную работу, делая

их всё ближе и всё более похожими на настоящих...

Позже, чуть отойдя от потрясения, Светодар спросил у Марсилы, знает ли она о том, что он увидел. И когда услышал положительный ответ, его душа буквально «зарыдала» слезами счастья – в этой земле и вправду всё ещё жива была его мать – Золотая Мария! Сама земля Окситании воссоздала в себе эту прекрасную женщину – «оживила» в камне свою Магдалину... Это было настоящим творением любви... Только любящим зодчим была природа.

У меня на глазах блестели слёзы... И совершенно не было за это стыдно. Я очень многое бы отдала, чтобы встретить кого-то из них живыми!.. Особенно Магдалину. Какая же дивная, древняя Магия пылала в душе этой удивительной женщины, когда она создавала своё волшебное царство?! Царство, в котором правило Знание и Понимание, и костяком которого была Любовь. Только не та любовь, о которой кричала «святая» церковь, износив это дивное слово до того, что не хотелось долее его слышать, а та прекрасная и чистая, настоящая и мужественная, единственная и удивительная ЛЮБОВЬ, с именем которой рождались державы... и с именем которой древние воины бросались в бой... с именем которой рождалась новая жизнь... именем которой менялся и становился лучше наш мир... Вот эту Любовь несла Золотая Мария. И именно этой Марии мне хотелось бы поклониться... За всё, что она несла, за её чистую светлую ЖИЗНЬ, за её смелость и мужество, и за Любовь.

Но, к сожалению, сделать это было невозможно... Она жила столетия назад. И я не могла быть той, кто её знал. Невероятно глубокая, светлая печаль вдруг захлестнула меня с головой, и горькие слёзы полились потоком...

– Ну что ты, мой друг!.. Тебя ждут другие печали! – удивлённо воскликнул Север. – Прошу тебя, успокойся...

Он ласково коснулся моей руки и постепенно печаль исчезла. Осталась только горечь, будто я потеряла что-то светлое и дорогое...

– Тебе нельзя расслабляться... Тебя ждёт война, Изидора.

– Скажи, Север, учение катаров называлось Учением Любви из-за Магдалины?

– Тут ты не совсем права, Изидора. Учением Любви его звали не посвящённые. Для тех же, кто понимал, оно несло совершенно иной смысл. Вслушайся в звучание слов, Изидора: любовь по-французски звучит – амор (amour) – не так ли? А теперь раздели это слово, отделив от него букву «а»... Получится а’мор (а"mort) – без смерти... Вот и получается истинное значение учения Магдалины – Учение Бессмертных. Как я уже раньше тебе говорил – всё просто, Изидора, если только правильно смотреть и слушать... Ну, а для тех, кто не слышит – пусть остаётся Ученьем Любви... оно ведь тоже красиво. Да и истины толика в этом всё же остаётся.

Я стояла совершенно остолбенев. Учение Бессмертных!.. Даария... Так вот, что являлось учением Радомира и Магдалины!.. Север удивлял меня множество раз, но никогда ещё я не чувствовала себя столь потрясённой!.. Учение катаров притягивало меня своей мощной, волшебной силой, и я не могла себе простить, что не говорила об этом с Севером раньше.

– Скажи, Север, осталось ли что-то от записей катар? Должно же было что-то сохраниться? Даже если не самих Совершенных, то хотя бы просто учеников? Я имею в виду что-то об их настоящей жизни и учении?

– К сожалению – нет, Изидора. Инквизиция уничтожила всё и везде. Её вассалы, по приказу Папы, посылались даже в другие страны, чтобы уничтожить каждую рукопись, каждый оставшийся кусочек бересты, какой только могли найти... Мы искали хоть что-нибудь, но ничего не смогли спасти.

– Ну, а сами люди? Не могло ли остаться что-то у людей, кто сохранял бы это через века?

– Не знаю, Изидора... Думаю, даже если кто-то и имел какую-то запись, то её изменили за время. Человеку ведь свойственно всё перекраивать по-своему... А уж особенно не понимая. Так что вряд ли что-либо сохранилось, как оно было. Жаль... Правда, у нас сохранились дневники Радомира и Магдалины, но это было до создания катар. Хотя, думаю, учение не изменилось.

– Прости, за мои сумбурные мысли и вопросы, Север. Вижу, что потеряла много, не придя к вам. Но всё же, я пока жива. А пока дышу, я ещё могу тебя спрашивать, не так ли? Расскажешь ли мне, как закончилась жизнь Светодара? Прости, за то, что прервала.

Север искренне улыбался. Ему нравилось моё нетерпение и жажда «успеть» узнать. И он с удовольствием продолжил.

После своего возвращения, Светодар жил и учил в Окситании всего два года, Изидора. Но эти годы стали самыми дорогими и счастливыми годами его скитальческой жизни. Его дни, освещённые весёлым смехом Белояра, проходили в любимом Монтсегуре, в окружении Совершенных, которым Светодар честно и искренне пытался передать то, чему долгие годы учил его далёкий Странник.

Они собирались в Храме Солнца, который удесятерял собой нужную им Живую Силу. А также защищал их от нежелательных «гостей», когда кто-то собирался туда тайно проникнуть, не желая появляться открыто.

Храмом Солнца называли специально построенную в Монтсегуре башню, которая в определённое время суток пропускала в окно прямые солнечные лучи, что делало Храм в тот миг истинно волшебным. А ещё эта башня концентрировала и усиливала энергию, что для работающих там в тот момент катар облегчало напряжение и не требовало слишком большой отдачи сил.

В скором времени произошёл непредвиденный и довольно таки забавный случай, после которого ближайшие Совершенные (а потом и остальные катары) начали называть Светодара «огненным». А началось это после того, как во время одного из обычных занятий Светодар, забывшись, полностью раскрыл перед ними свою высокую энергетическую Сущность... Как известно, все без исключения Совершенные были видящими. И появление пылающей огнём сущности Светодара вызвало настоящий шок у Совершенных... Посыпались тысячи вопросов, на многие из которых даже у самого Светодара не было ответов. Ответить мог, наверное, только Странник, но он был недосягаемым и далёким. Поэтому Светодар вынужден был как то объясняться с друзьями сам... Удалось ему это или нет – неизвестно. Только с того самого дня все катары начали называть его Огненным Учителем.

Р одченко Валентин Филиппович – капитан научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» Арктического и антарктического научно-исследовательского института, гор. Ленинград.

Родился 12 мая 1939 года в городе Ворошиловград Украинской ССР, ныне Луганск (Украина), в семье служащего. Украинец. Член КПСС с 1967 года. В 1961 году окончил Херсонское мореходное училище Министерства морского флота СССР. Работал на судах Дальневосточного морского пароходства и на научно-исследовательских судах.

В середине февраля 1985 года научно-исследовательское судно « » прибыло в район станции «Русская», расположенной в тихоокеанском секторе Антарктики. Ему предстояло сменить состав зимовщиков, доставить топливо и продукты. Внезапно начался шторм. Скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Судно блокировали тяжёлые льдины, и оно вынуждено было дрейфовать со скоростью 6–8 километров в сутки. Толщина льда в этом районе достигала 3–4 метров. Расстояние от судна до ледовой кромки – около 800 километров. «Михаил Сомов» оказался прочно пленённым в море Росса.

По команде из Москвы часть экипажа и исследователей сняли вертолёты и переправили на другие суда. На «Михаиле Сомове» оставались 53 человека во главе с капитаном В.Ф. Родченко.

Чтобы выручить из дрейфующей ловушки судно, по просьбе Госкомгидромета СССР Министерство морского флота выделило ледокол «Владивосток» Дальневосточного морского пароходства, а Министерство гражданской авиации – вертолёты палубного базирования под командованием . Их прибытие к морю Росса требовало значительного времени.

Ударными темпами стали загружать ледокол «Владивосток» дополнительным горючим, продовольствием, комплектами тёплой одежды (на случай длительной зимовки, а то и высадки людей на лёд), тройным запасом буксировочных тросов, запасными частями для буксировочных лебедок. Ни на «Михаиле Сомове», ни на «Владивостоке», ни в министерствах не могли предположить, как будет складываться ситуация. Море Росса было мало исследовано и таило массу загадок.

А в это время судно «Михаил Сомов» было лишено подвижности. Руль и винт заклинены льдом. Видимость ограничена сумерками южнополярной ночи. Температура воздуха – минус 20–25 градусов. Корабль дрейфовал в центре устойчивых многолетних льдов.

Капитан В.Ф. Родченко мобилизовал всё для жизнеобеспечения «пленника». Вёл наблюдение за массивными подвижками льдов, за торосами, находящимися в опасной близости. Три раза в сутки выходил на связь со станцией «Молодёжная», которую в буквальном смысле, «раздирали» редакции газет, радио, телевидения множества стран мира, требуя информации: «Как там "Михаил Сомов"?» Из-за магнитных бурь сам экипаж утратил слышимость Москвы, Ленинграда.

К концу июня «Михаил Сомов» пережил сотый день дрейфа. Вблизи корабля поднялись торосы. Их высота достигла верхней палубы. Пришлось сократить расход электроэнергии, пара, пресной воды. Отказались от обогрева ряда служебных помещений, балластных танков. Санитарный день (стирку, душ, баню и так далее) теперь устраивали только два раза в месяц. Принятые меры позволили экономить ежедневно до 2,5 тонн горючего. Капитан В.Ф. Родченко жёстко поставил задачу: продержаться до подхода «Владивостока».

Выйдя 10 июня 1985 года из владивостокского порта, ледокол «Владивосток», выжимая всю мощь из машин, устремился в южные широты. В Новой Зеландии на его борт поднялся назначенный Советом Министров СССР начальник специальной экспедиции по оказанию помощи «Михаилу Сомову» . На известного полярника возлагалась ответственность за координацию действий всех технических средств и личного состава в спасении «Михаила Сомова» из ледового плена.

На 36-й день не без риска и огромных трудностей «Владивосток» (не созданный для сильных штормовых условий открытого океана: его стихия – все-таки лёд) преодолел «ревущие» 40-е и «неистовые» 50-е широты. Часто оба его борта полностью уходили под воду. Однако размещённый в укрытиях палубный груз удалось сохранить. Ледокол установил радиотелефонную связь с «Михаилом Сомовым» и «Павлом Корчагиным» (последний подстраховывал «пленника» у кромки льда). Обменявшись данными обстановки, пожелали друг другу скорой встречи.

Вскоре стали попадаться айсберги. На ходовом мостике усилили вахту. 18 июля 1985 года встретились с «Павлом Корчагиным». Взяли у него вертолёт и пожелали счастливого возвращения в Архангельск. На всех парах «Владивосток» пошёл таранить молодые льды. До «Михаила Сомова» оставалось 600 миль.

Весть о прибытии «Владивостока» обрадовала экипаж «Михаила Сомова». Несмотря на отчаянные штормы и беспросветную круглосуточную ночь, они с удесятерённой энергией готовились к встрече: перебрали главные двигатели, проверили гребную установку, освободили ото льда винт и руль. Дабы не дать последним вмёрзнуть вновь, главные двигатели «гоняли» круглосуточно. Сэкономленные запасы топлива позволяли делать это.

26 июля 1985 года «Владивосток» уже галсами «колесил» вокруг «Михаила Сомова», обкалывая льды. Ненастная погода не благоприятствовала действиям экипажей. Дули страшные юго-западные ветры. Температура воздуха –34 градуса. Антарктика грозила схватить, сковать намертво, привязать к себе оба ледокола.

В.Ф. Родченко понимал, что ухудшающаяся погода на раздумья, а тем более на «жаркую» встречу экипажей двух судов времени не отпускала. Поэтому, как только «Михаил Сомов» был оторван ото льдов, «Владивосток» сразу же двинулся по пробитому им же каналу в обратный путь. Побыстрее от злополучного места! «Михаил Сомов» уверенно последовал за своим освободителем. Два островка огней в южнополярной ночи двигались вперед, к чистой воде, к далекой Родине.

У казом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1986 года за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, капитану научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» Арктического и антарктического научно-исследовательского института Родченко Валентину Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Продолжил работать на судах Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Был слушателем Ленинградского высшего инженерного морского училища. С 1995 года – на пенсии. Капитан-наставник плавсредств Канонерского судоремонтного завода, затем главный государственный инспектор, капитан-наставник отдела флота концерна «Морское подводное оружие».

Живет в городе Санкт-Петербурге.

Награждён орденом Ленина (14.02.1986), медалями.

Обзоры

В гостях у школьников капитан дальнего плавания Родченко В.Ф. - Обзоры Журнала «Ресурсы, обзоры и новости образования»

26.01.2017

25 января 2017 года в школе №97 состоялась встреча старшеклассников с Героем Советского Союза Родченко Валентином Филипповичем. Валентин Филиппович много лет был капитаном научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге.

Реальные события экспедиции «Михаила Сомова» 1985-1986 годов легли в основу фильма «Ледокол», который недавно прошел в кинотеатрах страны. Школьники услышали рассказ капитана о 133 днях ледового дрейфа в море Росса тихоокеанского сектора Антарктики.

Ребята смогли задать вопросы Валентину Филипповичу и узнать о трудностях работы в Антарктиде, о необходимости ежегодных экспедиций для снабжения антарктических станций топливом, продуктами и смены состава зимовщиков. Валентин Филиппович рассказал о том, как после выгрузки на станции «Русская» судно попало в ледовый плен, об опасности айсбергов, о сохранении жизнеспособности «Михаила Сомова», спасательной операции и счастливом возвращении в Ленинград.

С радостью ребята узнали, что в отличие от фильма «Ледокол», где погибли люди, в реальной ситуации Валентину Филипповичу удалось сохранить экипаж и научных работников. А закончилась встреча школьников со знаменитым капитаном, прототипом капитана из фильма «Ледокол», чаепитием.

Валентин Филиппович Родченко, образец мужского характера и героизма, пожелал старшеклассникам правильно выбрать свой жизненный путь!

Зам.директора по ВР

ГБОУ школы №97

Парфенова Т.А.

После триумфального возвращения и награждения Валентин Родченко продолжил службу на судах НИИ Арктики и Антарктики, а позднее работал капитаном-наставником плавсредств Канонерского судоремонтного завода, главным государственным инспектором и капитаном-наставником отдела флота концерна «Морское подводное оружие»

12 мая 1939 года в Ворошиловграде (ныне — Луганск) родился Валентин Родченко – будущий моряк-полярник. Спустя 46 лет ему в качестве капитана научно-экспедиционного судна ленинградского НИИ Арктики и Антарктики «Михаил Сомов» предстоит провести 133 дня в ледовом плену у берегов Антарктиды. За проявленное мужество Родченко удостоится звания Героя Советского Союза.

От Вьетнама до Антарктиды

Валентин Родченко с детства мечтал стать моряком

Валентин Родченко с детства мечтал стать моряком

С детства Валентин Родченко мечтал стать моряком. Окончив после школы Ждановскую мореходную школу, он был зачислен в экипаж танкера «Казбек» Черноморского пароходства.

После окончания Херсонского мореходного училища Родченко поступает в Дальневосточное морское пароходство, где служит на судах торгового флота, а позднее – на научно-исследовательских кораблях. К началу 1970-х годов он уже старпом, а география его плаваний весьма широка – от исследовательских и торговых рейсов в арктические моря до доставки грузов в воюющий Северный Вьетнам.

В конце 1970-х годов Родченко переезжает в Ленинград и устраивается старпомом на научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» НИИ Арктики и Антарктики. Построенный в 1975 году, корабль уже не раз выполнял рейсы в Антарктиду, а в 1977 году в ходе смены персонала станции «Ленинградская», попав в ледовый плен, провёл в дрейфе 53 дня, после чего смог самостоятельно пробиться на открытую воду и благополучно вернуться в Ленинград.

Тогда Родченко ещё не знал, что через несколько лет ему вместе с кораблем предстоит пережить гораздо более серьезное испытание.

В ледовой ловушке

В 1985 году Валентин Родченко уже капитан «Михаила Сомова». В феврале судно вошло в море Росса, направляясь к антарктической станции «Русская» на Тихоокеанском побережье Антарктиды. Предстояло сменить персонал станции и доставить на неё продукты, топливо и снаряжение.

Михаил Сомов» был блокирован льдами толщиной до четырёх метров, а ближайшие открытые воды находятся в 800 (!) километрах. Судно легло в дрейф

Михаил Сомов» был блокирован льдами толщиной до четырёх метров, а ближайшие открытые воды находятся в 800 (!) километрах. Судно легло в дрейф

Надо сказать, что район станции «Русская» до сих пор остаётся одним из наименее исследованных регионов Антарктики. Основная причина – крайне неблагоприятные климатические условия. Здесь самые сильные и частые на всём континенте ветра. Среднее число дней со скоростью ветра более 15 метров в секунду составляет 264 в году, а со скоростью более 30 метров в секунду – 136 дней. Максимальная зарегистрированная сила ветра в районе станции «Русская» составила 78 метров в секунду. Не случайно ученые называют это место «полюсом ветров» Антарктиды.

…До станции оставалось идти совсем недолго, как внезапно переменилась погода. Задул ураганный ветер, сила которого вскоре достигла 50 метров в секунду. Море под корпусом судна буквально ходило ходуном. Когда шторм стих, выяснилось, что корабль блокирован льдами толщиной до четырёх метров, а ближайшие открытые воды находятся в 800 (!) километрах. «Михаил Сомов» был вынужден лечь в дрейф.

Спасти «Михаила Сомова»

Поскольку рассчитывать на скорое освобождение судна из ледовой ловушки не приходилось, с него вертолётами были сняты 77 человек, включая членов экипажа и полярную смену для станции «Русская», которых доставили на курсировавший вдоль ледовой кромки советский сухогруз «Павел Корчагин». На «Михаиле Сомове» осталось 53 члена экипажа во главе с капитаном Родченко. Перед ними была поставлена задача сделать всё возможное для спасения судна.

5 июня 1985 года Совет министров СССР принял решение об организации специальной спасательной операции. Осуществить её должен был ледокол «Владивосток», а командовать – известный полярник Артур Чилингаров

5 июня 1985 года Совет министров СССР принял решение об организации специальной спасательной операции. Осуществить её должен был ледокол «Владивосток», а командовать – известный полярник Артур Чилингаров

После проведения авиаразведки специалисты пришли к выводу, что «Михаил Сомов» не сможет самостоятельно освободиться из ледового плена как минимум до конца года. За это время на нём должно было полностью закончиться топливо, да и вообще имелся высокий риск, что корабль раздавит льдами. Поэтому 5 июня 1985 года Совет министров СССР принял решение об организации специальной спасательной операции. Осуществить её должен был ледокол «Владивосток», а командовать – известный полярник Артур Чилингаров. Однако для оснащения ледокола и его перехода требовалось время.

Между тем, к концу июня экипаж «Михаила Сомова» отметил сотый день дрейфа. Он проходил в экстремальных условиях: температура воздуха достигала «минус» 25 градусов, и вдобавок постоянно дули сильные ветра. Руль и винт судна заклинило льдами. Торосы поднялись выше палубы. Бытовые условия стали невыносимыми: для экономии топлива, большинство помещений корабля пришлось обесточить и отключить их отопление. По той же причине стирку и душ проводили только два раза в месяц. Из-за частых магнитных бурь радиосвязь с Москвой осуществлялась с перебоями.

Остававшиеся на борту члены экипажа под руководством Родченко подготовили запас продуктов и снаряжения для развёртывания лагеря на льду в случае, если корпус судна не выдержит давления, и оно погрузится в океанскую пучину, как когда-то пароход «Челюскин».

Но спасение было уже близко. Ледокол «Владивосток», вышедший 10 июня из одноименного порта, в начале июля достиг Новой Зеландии, и пополнив запасы, взял курс на море Росса. 18 июля он встретился с «Павлом Корчагиным», всё это время несшим вахту у кромки ледового поля и поддерживавшим связь с «Михаилом Сомовым». Приняв от него на борт вертолёт, «Владивосток» начал пробивать коридор к дрейфующему судну. 23 июля вертолёт Ми-8, пилотируемый лётчиком Борисом Лялиным , взлетев с палубы ледокола, сел на льду рядом с «Михаилом Сомовым», доставив врачей и припасы.

Не обошлось и без неожиданностей. Когда до цели оставалось 200 километров, «Владивосток» сам застрял во льдах. К счастью, на следующий день льды отступили, и он продолжил путь.

Утром 26 июля ледокол пробился к «Михаилу Сомову» и начал его проводку по узкому коридору, пробитому во льдах. 13 августа оба судна вышли в открытое море, а 19 августа их торжественно встречали в столице Новой Зеландии – Веллингтоне.

Через несколько дней они начали путь домой: ледокол – во Владивосток, а «Михаил Сомов» — в Ленинград.

За дрейфом «Михаила Сомова», продолжавшимся 133 дня, и операцией по его спасению следил весь мир. Ведущие средства массовой информации уделяли ходу этой эпопеи первостепенное внимание. Неудивительно, что все основные её участники получили самое высокое признание по возвращении на Родину.

После триумфального возвращения и награждения Валентин Родченко продолжил службу на судах НИИ Арктики и Антарктики, а позднее работал капитаном-наставником плавсредств Канонерского судоремонтного завода, главным государственным инспектором и капитаном-наставником отдела флота концерна «Морское подводное оружие»

Капитан Валентин Родченко, руководитель спасательной экспедиции Артур Чилингаров и пилот Ми-8 Борис Лялин были удостоены звания Героя Советского Союза. Всем участникам дрейфа и спасательной операции также вручили памятные медали.

Были награждены и… корабли. «Михаил Сомов» был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а ледокол «Владивосток» — ордена Ленина.

После триумфального возвращения и награждения Валентин Родченко продолжил службу на судах НИИ Арктики и Антарктики, а позднее работал капитаном-наставником плавсредств Канонерского судоремонтного завода, главным государственным инспектором и капитаном-наставником отдела флота концерна «Морское подводное оружие».

С 1995 года – на пенсии, проживает в Санкт-Петербурге.

«Михаил Сомов» по-прежнему в строю. В 1991 году в районе антарктической станции «Молодежная» он пережил свой третий дрейф, продолжавшийся почти полгода, и, как и два предыдущих, окончившийся благополучно.

В настоящее время «Михаил Сомов» осуществляет снабжение российских научных станций в Арктике.

Ледокол «Владивосток» был списан в 1997 году.

В 2016 году на российские киноэкраны вышел художественный фильм «Ледокол», в основу которого были положены события 1985 года.

Игорь ЧЕРЕВКО